家を建てる時に必要な費用の相場は?新築一戸建てにかかる諸経費

家を建てる時には、建物本体代と土地代の他にも様々な費用が必要です。

広告やホームページなどでは、建物本体代と土地代の情報までしか書かれていないことが多く、その他にかかかる費用(以下諸費用)を見落としがちです。

新築の際の諸費用は、軽く数百万円になるので、諸費用を見落としていると「思ったより建物にお金をかけられなかった」「予定よりローンの支払いが大きく膨らんでしまった」などの失敗の原因になってしまいます。

- 新築には全部でどのくらいお金がかかるのか知りたい

- かかる費用の内訳を知りたい

- ローンの返済計画をしっかり立てたい

- 資金計画に失敗したくない

あなたが諸費用を見落として新築に失敗しないよう、建物本体にかかる諸費用についてまとめました。

この記事を参考に、失敗しない家づくりをして頂ければ幸いです。

あ!もしかして、新築の資金計画で、「坪単価」を目安にしていませんか?

坪単価を正しく理解していないとあなたの新築は大失敗に終わってしまうかもしれません・・・

坪単価について100%正しく理解していれば必要のない記事ですが、少しでも理解できていない可能性がある方は、新築を大失敗に終わらせないために、こちらの記事をお読みください。

【関連記事】

【もはや詐欺?】新築一戸建ての建築費を坪単価で見てはいけない理由

本体工事費(建築費)

当然ですが、家を建てる時には建物本体のための材料費や工事費が必要になります。

会社によってはこの後にお伝えする、「付帯工事費」や「外構工事費」も建物本体工事に含んでいる場合もありますが、一般的には含まれていないと思ってください。

建物本体工事の内訳は、選択された工法や内容によって変わってきますが、一般的には基礎工事・木工事・外壁工事・屋根工事・左官工事などです。

職人さんの手間賃も、材料費も、依頼する会社によって大きく違いがありますし、同じ会社であっても、選択する材料や工法によっても大きく変わってくるので、詳しい条件がわからないことには相場をお伝えすることはできませんが、家づくりで一番多くかかる費用です。

一般的には、本体工事費は総費用のうち7、8割程度と言われています。

工務店に比べて、大手ハウスメーカーの方が高い傾向にはありますが、こちらも一概には言えないため、あなたのエリアの建築会社を調べて頂くしか知る方法はありません。

詳しくは、ハウスメーカーと工務店を比較したこちらの記事を参考にしてください。

【関連記事】

付帯工事費

建物本体の工事以外に、住むために必要な水や電気などを使えるように整備する工事などをまとめて付帯工事と呼びます。

付帯工事費は、本体工事費の次に多くかかる費用で、総費用の1.5〜2割程度になることが多いです。

付帯工事の種類と、その相場は以下の通りです。

| 工事種類 | 相場 |

| 仮説水道工事 | 1~5万円 |

| 仮説電気工事 | 3~7万円 |

| 仮説トイレ設置 | 1~3.5万円/月 |

| 屋外給排水工事 | 40~100万程度 |

| 電気工事 | 建物規模や条件による |

| ガス工事 | 1万円程度/m |

| 水道工事(屋内配管工事) | 10~20万円 |

| 廃棄物処理費 | 1.5万円~3万円 |

| エアコン設置工事 | エアコンによる |

| 解体工事 | 条件による |

おおまかにはこんな感じになります。

それぞれについて、簡単に説明します。

仮設水道・仮説電気・仮説トイレ

まず、仮設水道・仮説電気・仮説トイレの3種類ですが、こちらは、工事期間のみ臨時で設置するもので、工事が終わると撤去します。

3つ合わせて総額で大体10万円~20万円程度です。

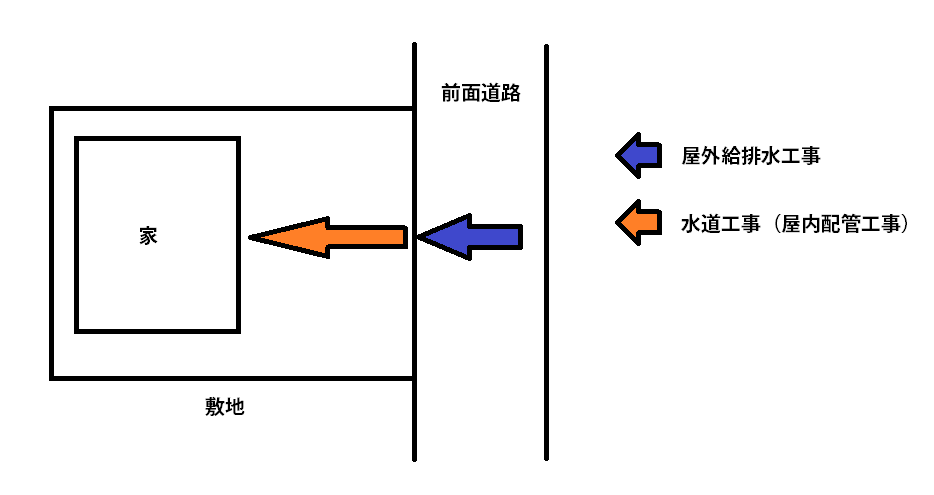

屋外給排水工事(上下水道引込工事)

次に、屋外給排水工事(上下水道引込工事)ですが、これは、建築用に購入した土地に隣接する道路の下を通る給水管・排水管を、敷地内まで引き込む工事です。

あなたが建築する以前に建物があった土地などであれば、すでに引き込まれていることもあり、そういった場合は引き込みの必要が無く、タダになります。

逆に、田舎などで土地に隣接する道路まで給排水管が来ていない時は、遠くから引き込まなければならないので、100万円では収まらないこともあります。

電気工事・ガス工事・水道工事

その名の通り、電気・ガス・水道を使えるようにする工事です。

ガス工事と水道工事の相場は、地域によっては高いところもありますし、業者によっても価格が大きく違います。

あまりにも見積りが高い時は、違う業者を使ってもらうように建築会社に相談してみてください。

廃棄物処理費

廃棄物処理費は、建築資材などの廃材を処分するための費用です。

建築資材には普通に捨てることができないものも多く、その廃材は専門業者に廃棄してもらわなければなりません。

建築物が大きくなると、その分廃材も多くなり、処理費も高くなります。

エアコンの設置費

完成時にエアコンがついた状態で引き渡しを希望する場合、エアコンの設置費も必要になります。

建築会社に頼むと、その会社が付き合いのある電気屋に取り付けを頼むことになると思いますが、特に昔からの工務店の場合、昔から付き合っている個人の電気屋に頼んだりすることも多く、場合によっては自分で電気屋さんに頼んだ方が安いこともあります。

解体費用

土地が現状引き渡しで、土地に建築物がある場合、解体費用が必要になることもあります。

近隣の状況や、壊す建物の大きさにもよりますが、最低でも100万円程度はかかる工事なので、解体が必要な土地を購入する場合、その価格も考慮しておかなければなりません。

外構工事費

カーポートや門など、建物の外の工事を外構工事と言います。

外構費用を考えずに計画を進めると、後で外構分の大きな追加費用が発生することになり、資金計画が確実に狂います。

外構工事に関しては、取り付ける物のグレードで価格が大きく変わるので、相場をお伝えすることはできませんが、決して安いものではないので、事前にどの程度の費用がかかるのか、ある程度意識しておいてください。

外構工事で考えられるものは、以下のようなものがあります。

- 門・門柱

- カーポート・ガレージ

- 敷地内のコンクリート舗装

- 敷地内の砂利敷き

- 外付けのバルコニー

- サンルーム

- 塀・フェンス

- 玄関アプローチ

- 照明・植栽

もし、「カーポートが欲しい!」とか、「オシャレな門と玄関アプローチにしたい!」などの要望がある方は、間取り計画の段階で伝えて外構も含んだ見積りを出してもらうか、事前にある程度自分で調べておきましょう。

その他費用

ここまで、本体工事・付帯工事・外構工事について説明してきましたが、このほかにも、まだまだ新築をすると必要になるお金がたくさんあります。

思いつく限りご紹介しておきますので、より正確に資金計画を立てる参考にして頂ければと思います。

建築確認申請費

新築をする際、その計画が建築基準法をクリアしているかを第三者機関に審査してもらわなければなりません。

基準法に沿った計画であれば、確認済証が交付され、その交付を受けて初めて工事に取り掛かることができます。

確認済証の交付を受けるために、定められた方法での申請が必要で、その申請作業を建築確認申請と言います。

相場は30万円~40万円程度です。

こちらの費用は一般的には設計費の中に含まれているので、基本的に別途支払いすることはありません。

しかし、設計費をより安く見せようと、見積もりの項目の中に含んでいない業者もあり、その場合には追加で支払わなければいけません。

ハウスメーカーや工務店と契約する時に、建築確認申請費が含まれているのかを必ず確認してください。

金融機関融資手数料

新築の際住宅ローンを借りる方がほとんどだと思いますが、銀行融資やフラット35など、どの金融機関から借りる場合でも、融資手数料が必要です。

この手数料は住宅ローンの金銭消費貸借契約時に必要で、振り込み希望金額から手数料を差し引いた金額が実際には振り込まれます。

費用は3万円~5万円程度のケースが多いですが、金融機関によって異なるので、事前に調べる必要があります。

ちなみに0円の金融機関もあります。

ローン保証料

ローンを借りる時にローン保証会社に保証をしてもらった場合、その保証会社に対して手数料を支払わなくてはならず、その手数料を保証料と呼びます。

最近では連帯保証人を立てるケースはめったになく、ほとんどの場合保証会社の保証を受けてローンを借ります。

そのため住宅ローンの利用条件に、「保証会社の保証が受けられる人」という条件が記載されています。

支払方法は、契約時に一括で支払う方法と金利に上乗せする方法があり、相場は借り入れ額の2%~3%程度です。

つなぎ融資手数料

住宅ローンによっては、建物が完成し、引き渡し時に融資が実行されるものがあります。

そういったタイプの住宅ローンでは、それまでの工事期間に必要なお金を一時的に銀行から借りることになります。

住宅ローンの振込があるまでに必要な費用を負担する仕組みをつなぎ融資と言い、つなぎ融資に対して発生する金利や印紙代などのお金が、手数料として発生します。

金額は融資額や金融機関によって様々で、事前に確認しておく必要があります。

【関連記事】

印紙代

建物の契約(工事請負契約)や、土地の契約時には、契約金額によって決められた額の印紙を貼らなくてはなりません。

その印紙代も、買主負担となります。

印紙代は以下の通りです。

| 契約金額 | 印紙代 |

| 500万円~1千万円 | 5千円 |

| 1千万円~5千万円 | 1万円 |

| 5千万円~1億円 | 3万円 |

契約の際、現金で必要になりますので、覚えておいてください。

火災保険料

住宅ローンを受ける場合、火災保険への加入が義務付けられています。

保険料は保険の対象となる建物の構造や保険期間、所在地などで変わります。

2,000万円程度の木造住宅を建てた場合、ローン加入のために義づけられている最低限の保証内容、20年の保証期間で25万円程度です。

各種登記費用

建物や土地を購入すると、その建物や土地の所有者があなたであることを公的に認めてもらわなければなりません。

所有権を公的に認めてもらうための手続きを、登記と言います。

新築の際行わなければならない登記は以下の3種類です。

- 建物表題登記

- 所有権移転登記

- 所有権保存登記

住宅ローンを利用する場合、この3つに加えて抵当権設定登記も必要になります。

名前を聞いてもなんのことかわからないと思いますので、それぞれについて簡単に説明します。

建物表題登記

新築した建物の所在地や家屋番号、建物の構造や床面積、所有者などの情報を登録するのが建物表題登記です。

建物の完成後、1カ月以内に申請しなければなりません。

建物表題登記を行わないと、10万円以下の過料が課せられます。

所有権移転登記

土地を購入した際、土地の所有権を前の所有者からあなたに移すための登記です。

所有権保存登記

上記の登記によって土地や建物の所有者があなたになりましたので、今度はそれを公的に認めてもらう必要があります。

そのために、所有権保存登記をしなくてはなりません。

所有権保存登記をしないと、公的にその土地や建物があなたのものであることが認められず、売ったり相続したりすることができません。

こちらについては義務ではないのですが、よほどの理由がない限りしておいた方がいいと思います。

保存登記とは?しないとどうなる?所有権保存登記についてわかりやすく解説!

抵当権設定登記

住宅ローンを利用する場合、万が一あなたが住宅ローンを支払えなくなったときに備え、土地と建物を担保に入れなければなりません。

この土地と建物を担保にしますと、抵当権設定登記によって約束します。

もし、あなたが住宅ローンが支払えなくなったときは、抵当権が行使され、土地と建物の所有権が住宅ローンを貸している金融機関のものになります。

抵当権について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

登記は個人で行うこともできますが、けっこうな手間や専門的な知識が必要になるため、ほとんどの場合司法書士に代理で登記を依頼します。

これらの費用の総合計の相場は約30万円~50万円程度で、約2/3程度は司法書士への報酬です。

自分で登記する場合、18万円程度まで抑えることができます。

家具・家電代

忘れてはいけないのが、引っ越した後に使用する家具や家電のお金です。

当然住宅ローンでは家具・家電代は借りられませんので、ある程度の現金を用意しておく必要があります。

必要な家具・家電を全て新しく揃えた場合、一般的に80万円~150万円程度必要だと言われています。

引っ越し代

現在お住まいのところから、新居へ引っ越す際、今使っている物をそのまま使おうと思うと、引っ越し代が必要です。

特に冷蔵庫や洗濯機といった大型家電をこれからも使用するのであれば、なかなか個人で運ぶのは難しく、専門業者に頼むことになります。

引っ越し代の相場は、運ぶ荷物の量と移動距離によって大きく変わるので、一概には言えませんが、よほどの大量の物を運んだり、長距離の移動でなければ、相場は5万円~12万円程度です。

家具や家電を買い替えるよりは安くつくことが多いので、使えそうなものは新居でも使うことで、大幅に新生活のコストを抑えることができます。

まとめ

いかがでしたか?

ここまででご説明した金額をまとめると、以下のようになります。

| 仮説水道 | 3万円 |

| 仮説電気 | 5万円 |

| 仮設トイレ | 8万円 |

| 屋外給排水 | 70万円 |

| 電気工事 | 15万円 |

| ガス工事 | 10万円 |

| 水道工事 | 15万円 |

| 廃棄物処理費 | 3万円 |

| 外構工事 | 150万円 |

| 建築確認申請 | 35万円 |

| 金融機関手数料 | 5万円 |

| ローン保証料 | 70万円 |

| つなぎ融資手数料 | 40万円 |

| 印紙代 | 2万円 |

| 火災保険料 | 25万円 |

| 各種登記費用 | 40万円 |

| 家具・家電代 | 100万円 |

| 引っ越し代 | 10万円 |

| 合計 | 606万円 |

あくまで一般的に相場と言われている金額の合計ですので、参考程度にしかなりませんが、簡単に計算すると606万円にもなりました。

計算には解体とエアコンの設置は含んでいませんので、それらが入るとあと100万円~200万円程度追加されます。

(※約30坪程度の家で、外構は門・門柱・カーポート2台分・駐車スペースのコンクリート舗装を想定して計算しています)

新築には土地代と建物代の他に、これだけ多くの費用がかかります。

ここでまとめたものは建物本体と新生活に関する費用だけですので、これに加え、土地に関する費用も別途必要です。

土地に関する費用については、こちらをご参照ください。

土地の購入に必要な諸費用の相場と内訳~良い家づくりは土地購入から~

これだけたくさんの費用があるので、自分で計算すると、なかなか全てを正確に計算することはできません。

その結果、予定していた金額より大幅に予算が膨れてしまって大変なことになるかもしれません・・・

【悲報】新築一戸建てを買って死ぬほど後悔したある飲み会での話

このリンク先の記事の彼のようにならないためにも、正確な予算を立て、無理の無い資金計画で家を建ててください。

この記事があなたの資金計画の参考になれば幸いです。

コメント