保存登記とは?しないとどうなる?所有権保存登記についてわかりやすく解説!

不動産登記とは、「この不動産は私の物です」ということを公に証明することです。

不動産登記にはいくつかの種類がありますが、その中に保存登記というものがあります。

一般的に「保存登記」と呼ばれますが、正確には「所有権保存登記」と言います。

保存登記は簡単に言うと、不動産において初めて行われる所有権の登記のことです。

しないとどうなるの?自分でできるの?お金はかかるの?

この記事では、所有権保存登記についてわかりやすくご説明します。

保存登記とは

保存登記は、正式には所有権保存登記と言います。

所有権の登記がされていない不動産に対して初めて行われる所有権の登記のことです。

- 新築住宅を建てたとき

- 新築建売住宅を購入したとき

- 新築分譲マンションを購入したとき

- 未登記の土地を取得したとき

このような場合に、保存登記を行います。

中古住宅や土地の売買など、すでに所有権の登記がされている物件を取得した場合は、保存登記ではなく移転登記となります。

【参考記事】

あとで詳しく説明をしますが、保存登記は義務ではありません。

保存登記をしなくても、ペナルティや罰則はありませんが、後ほど大変困ったことになるため、よほどの理由がない限りは保存登記はちゃんと行うことをおすすめします。

保存登記をしないとどうなるの?

不動産の登記については、不動産登記法という法律で定められています。

不動産登記法の中には所有権保存登記についての記載はなく、保存登記は義務ではありません。

そのため、保存登記を申請しなくても罰則はありません。

しかし、保存登記をしなければ所有権を第三者に主張することができないため、次の3つの行為はできません。

- 新築、増築、取り壊し

- 不動産の売買、相続、贈与

- 住宅ローンの各種申請

不動産を取得する際は、何かしらの目的があって取得するはずですので、義務ではありませんが、実質保存登記は絶対に必要と言えます。

不動産登記法では、登記されていない不動産を取得した場合、「表題登記」を申請することが義務付けられており、表題登記の申請をした後、保存登記の申請をする流れになります。

補足:建物表題登記について

不動産登記法47条に、表題登記を申請しなければいけないことが記載されており、登記されていない不動産を取得した際には、必ず表題登記を申請しなければいけません。

もし申請をしなかった場合、10万円以下の遅延金が課せられます。

表題登記をすると、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記簿に記載されます。

申請には専門的な知識が必要なうえに、1ヶ月以内に必ず完了しなくてはいけないため、土地家屋調査士に依頼するケースがほとんどです。

土地家屋調査士への報酬も含め、手続きにかかる費用は約10万円程度です。

自分で申請して節約する方法

多くの場合、司法書士か土地家屋調査士に依頼をして申請します。

しかし、プロに依頼すると報酬を支払わなくてはいけないため、少しでも節約をしたい方は自分で手続きをすることができます。

保存登記は少し面倒ですがそれほど難しい手続きではないので、お時間のある方は是非挑戦してみてください。

実際に自分で行う場合、用意するものは4つあります。(代理で申請する場合5つ)

- 住所証明書

- 住宅用家屋証明書

- 所有権保存登記の申請書

- 登録免許税

- (代理権限証明書(委任状))

それぞれについて説明します。

住所証明書

住民票の写しのことです。

住民票が必要な方の住んでいる役所で発行してもらうことができます。

発行手数料は市区町村によって違いますが、一通200円〜500円程度です。

住宅用家屋証明書

登記をする際にかかる登録免許税を軽減するために必要な書類です。

各市区町村役所の建築課・市民税課・資産税課など(市区町村によって窓口が異なる)で取得することができます。

手数料も市区町村によって異なりますが、1件につき1000円~1300円程度です。

証明書を発行してもらうには、次の書類が必要です。(Wikipedia参照)

- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(市区町村のホームページで様式がダウンロードできます)

- 所有者の住民票の写し又は印鑑証明書

- 建築確認済証・検査済証・建築確認が必要ない地域は工事請負契約書など(新築・未使用の場合)

- 建物登記事項証明書(新築・未使用においては表題登記完了証+表題登記申請書が無い場合)(新築・未使用・既使用の場合)

- 表題登記完了証+表題登記申請書(表題登記の申請の際に窓口で言わないと受領証をもらえないらしい)(新築・未使用の場合)

- 家屋未使用証明書(未使用の場合)

- 売買契約書又は譲渡証明書(未使用・既使用の場合)

- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士等による耐震基準適合証明書(既使用の場合)

- 一級建築士又は二級建築士等による耐火又は準耐火建築物該当証明書(他の図書から明らかでない場合)

- 入居予定申立書(未入居の場合)

登録免許税の軽減が受けられるのは、以下の条件を満たしている場合となります。

- 住宅用家屋で新築後1年以内のもの(分譲・建売住宅の場合は、取得後1年以内に取得したもの)

- 家屋の延床面積が50㎡以上のもの(車庫・物置等がある場合は、それらも含む)

- 区分建物(マンション)の場合、耐火又は準耐火構造である

- 店舗など併用住宅である場合、居宅部分が建物の90%を超えること

所有権保存登記の申請書

法務局のホームページから書式をダウンロードすることができます。

同ホームページ内から、記載例もダウンロードできますので、そちらを参考に記入してください。

【課税価格について】

申請書にある課税価格は、実際に取引をした金額ではなく、固定資産課税台帳に登録される「不動産の価格」のことです。

調べ方は次の通りです。

- 「各都道府県の県庁所在地+新築建物課税標準価格」と検索

- 「課税標準」という言葉の入った法務局のページをクリック

- ページ内にある「〇〇法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」を確認

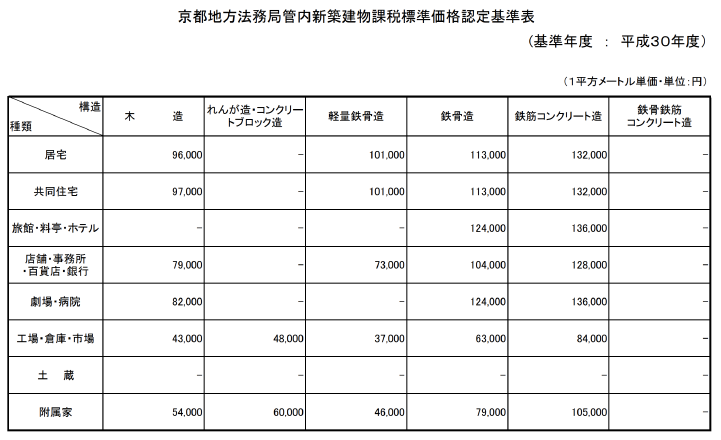

例えば、筆者の住んでいる京都の場合、「京都法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」となり、次のような表が表示されます。

例えば、床面積100㎡の木造の新築住宅を建てた場合の課税価格を計算してみます。

この表を見ると、木造の住宅(居宅)であれば、96,000円/㎡となっているのがわかります。

ですので、床面積100㎡の木造住宅の課税価格は、9,600,000円となります。

登録免許税

登録免許税も申請書に記載する必要があるため、計算方法をお伝えします。

所有権の保存にかかる登録免許税は不動産の課税価格に税率をかけて計算します。(1,000円未満は切り捨て)

- 一般の税率・・・4/1000 = 0.4%

- 軽減措置に該当する場合・・・1.5/1000 = 0.15%

- 長期優良住宅・認定低炭素住宅・・・1/1000 = 0.1%

先ほど例に挙げた100㎡の木造の新築住宅の場合、軽減税率が適応されるため、課税価格に0.15%をかけると登録免許税を求めることができます。

1,000円未満は切り捨てなので、14,000円と保存登記の申請書に記入してください。

一般的に登録免許税は収入印紙で支払うため、ここで算出した登録免許税分の印紙を購入し、台紙に貼って割印をします。

揃ったら窓口か郵送で申請する

- 住所証明書

- 住宅用家屋証明書

- 所有権保存登記の申請書

- 登録免許税

- (代理権限証明書(委任状))

これらが全て揃ったら、物件を管轄する法務局に提出します。

提出方法は相談窓口か郵送です。

郵送の場合、返信用封筒を入れるのを忘れないようにしてください。

書類の不備が心配な場合、法務局で無料の相談窓口を利用できますので、利用してください。

まとめ

いかがでしたか?

保存登記と、自分で申請する方法についてご説明しました。

保存登記をする義務はありませんが、申請しておかないと後々とても面倒なことになります。

よほどの事情がない限り、保存登記は行うようにしてください。

一般的に保存登記は住宅会社や不動産会社が主導で、司法書士や土地家屋調査士に依頼して行います。

しかし、自分で申請をすればプロに支払う報酬分節約することができますので、時間がある場合は挑戦してみてください。

この記事を参考に、少しでも家や土地に関する不安を解消して頂ければ幸いです。

【その他の登記に関する記事】

抵当権抹消をしないと面倒なことに!自分で手続きをして節約する方法

【人気記事】