【生産緑地の売却】「タイプ別活用法」と知らないと絶対ヤバイ税金の話!

この記事は、生産緑地を所有している次のような方に向けた記事です。

- 生産緑地を売るか迷っている

- 生産緑地を子供にゆずりたい

- 生産緑地の解除による高額納税が負担

- 生産緑地の仕組みがよく分からない

- 一番いい方法で生産緑地を活用したい

2022年は、30年にわたって農業を営んできた生産緑地が解除される年です。

生産緑地をお持ちの方は、嫌でも【売却】【活用】【継続】の選択を迫られることになります。

生産緑地の活用方法は、あなたが生産緑地の一代目なのか?二代目なのか?によって大きく変わります。

一代目の方は売却または活用で収入を得るのがおすすめです。

二代目以降の方は農業継続または貸し付けで相続税の納税を避ける必要があります!

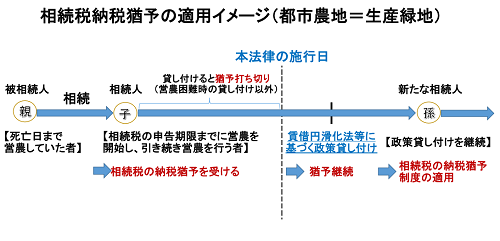

生産緑地を相続した二代目以降の方は、相続時に税金を支払っていないと思います。

実は、その支払っていない相続税は「免除」ではなく「猶予」になっていて、生産緑地の指定を解除すると猶予されていた分の相続税と利子税が相続した日までさかのぼって一気に課税されます!

都心の広い敷地なら、相続税と利子を合わせて数千万円~数億円になることもあります。

子供に資産を残すつもりで相続したり「売りたい時に売ればいいや!」と思っていたりすると、高額な納税に苦しむことに・・・

そこでこの記事では、生産緑地の基礎知識とあなたに合った最適な活用方法をお伝えします。

記事を読むことで高額納税を避け、あなたにとって最適な活用方法が選択できるようになります!

この記事はとてもボリュームがあるので、お好きなところからお読みください。

★今すぐ活用方法を知りたい方はコチラ

生産緑地とは?

都会の中にポツンとある農地。

それが「生産緑地」です。

一体、生産緑地ってどんな土地なのでしょうか?

生産緑地は都会の中にある

生産緑地は「農地」に分類されます。

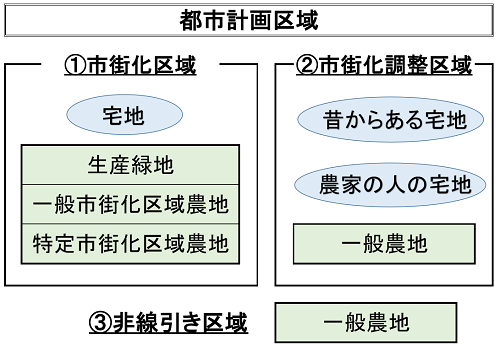

そして日本の農地は、4つに分かれています。

4種類の農地は、都市計画区域のどのエリアにあるかによって呼び方が変わります。

都市計画区域とは、計画的にまちづくりをおこなう区域のことで、3エリアに分かれています。

- 積極的に栄えさせたい「市街化区域」

- あえて自然を残したい「市街化調整区域」

- それ以外の「非線引き区域」

生産緑地は「積極的に栄えさせていこう」という市街化区域にある都会の農地です。

国土交通省の都市計画現況調査(平成29年)によると、このような生産緑地は全国で12,972.5haあります。

これは、東京ディズニーランド約254個分に匹敵する広さです。

税金が安くなる代わりに30年の営農義務がある

生産緑地は都会にある農地なので、高度経済成長期以降、固定資産税もどんどん値上がりしていきました。

しかし収入源が農作物のみの農家にとって、高額な固定資産税を課税されてしまうと死活問題ですよね。

そこで、農業団体から「固定資産税が高すぎて農業を続けられないよ!」という声が続々とあがりました。

これを受けた政府は、

「そうですよね・・・まぁ都市化もだいぶ進んだしここで方針を変えましょう。」

と、1991年に生産緑地法の改正をおこないました。 【生産緑地法改正~1991年~】 1.固定資産税を安くします

2.相続税の納税も猶予します

3.ただし、その代わり今後30年間は農業を続けてください

生産緑地に指定された農地にはこのような条件が出され、税金の優遇と引きかえに30年間の営農義務に縛られることになりました。

生産緑地を解除できるのはどんなとき?

30年間の営農義務の途中で「農家をやめたい!」と思っても、自由に解除はできません。

生産緑地を解除できるのは、以下の場合です。 【買取申出ができる条件】 ・30年間の営農義務が終了したとき

・主たる従業者が死亡したとき

・主たる従業者が病気やけがで農業を続けられないとき

このような場合にかぎり、所有者が申し出れば市区町村が時価で買取ることになっています。

市町村が財政不足によって買取を拒否し、3ヵ月経過後もあっせん先が見つからなければ生産緑地は解除されます。

そこではじめて、宅地として売却したり、自由に家を建てたりできるようになります。

生産緑地の税金はいくら?

生産緑地の税金は、実際どのくらい優遇されているのでしょうか?

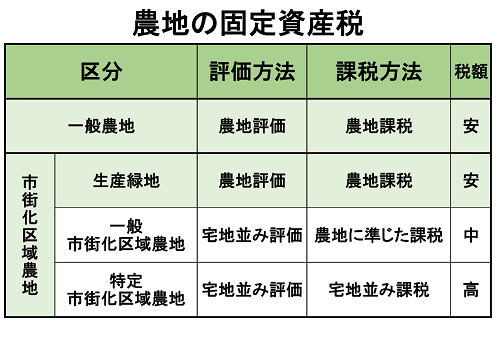

生産緑地の固定資産税は破格

生産緑地の固定資産税は、もっとも安い一般農地と同じ税額です。

・農地課税…1,000円/10a ・農地に準じた課税…58,000円/10a ・宅地並み課税…186,000円/10a 総務省「固定資産の価格等の概要調書」 生産緑地の固定資産税は、10aあたり年間数百円~数千円という破格の税額になっていて、宅地の100分の1以下というかなりの優遇を受けています。 相続税の納税猶予は、相続人が農家を営んでいる間はずっと有効です。 先祖代々農家の家系であれば、30年間ごとに「生産緑地」の指定を受け直すことで、相続税は実質ずっとタダです。 相続税が免除になるのは相続した人が死亡した場合のみです。 Q.生産緑地を解除して、農業をやめたらどうなりますか? A.納税猶予が打ち切られ、今まで猶予されていた相続税と利子税をさかのぼって支払うことになります。さらに固定資産税も宅地並みに値上がりします。

農地の平均課税額は以下のとおりです。

相続税の納税猶予はいつまで有効?

ここがヤバイ!生産緑地を解除すると一気に税金が上がる

つまり「農業をやらないなら、本来の納税義務を果たしてくださいね」ということになります。

生産緑地を解除したとたん、いきなり高額な税金が発生する可能性があるので注意が必要です!

生産緑地の「2022年問題」とは?

生産緑地に深く関わる問題として「2022年問題」というものがあります。

2022年問題とは、生産緑地が一斉に市場に放出されることで首都圏の不動産価格が大きく下がるという問題です。

生産緑地が一斉に売り出されて価格が大暴落!?

生産緑地法が改正された1991年当時は、30年後に営農義務を終えた生産緑地は市区町村が買取る予定でした。

しかし、バブルがはじけてから市区町村は財政不足になり、現在では「ごめん、やっぱり無理!」と買取りを拒否されるケースがほとんどです。

そんな現在の状況の中で、2022年は生産緑地の指定を受けてから30年目を迎えます。

自治体に買取拒否されたほとんどの農家が「これを機に売却しよう」と動くことが予想されています。

不動産業界では「生産緑地が一斉に市場に売り出されたら、不動産価格が大暴落して混乱が起きるよね?大丈夫なの!?」と問題になっています。

この2022年問題を受けて、政府はさまざまな法改正をおこない、生産緑地の活用方法の幅は広がりつつあるのが現状です。

相続税の納税猶予があるかがポイント

先ほどお伝えしたように、生産緑地を解除すると相続税の猶予が打ち切られてしまいます。

都内の広い敷地であれば、相続税額が数千万円~数億円になることもあり、一般の人が簡単に支払える額ではありませんよね。

つまり、相続税の猶予を受けている方は、納税を避ける手段を選ばなければなりません。

あなたは生産緑地の一代目?それとも二代目?

相続税の納税猶予を受けているかどうかは、あなたが以下のどちらに当てはまるかで判断します。 「自分の代から生産緑地になった」一代目の方

「生産緑地そのものを相続した」二代目以降の方

東京都の調査によると、全国にある生産緑地のうち、5~6割が相続税納税猶予の対象になっています。

つまり、半数以上の方は生産緑地の二代目以降ということですね。

市役所で課税額を調べよう

自分がどちらに該当するのかよく分からない・・・という方は、市役所で確認することができます。

その際、次の2つをチェックしてください。 ①相続税の納税猶予の対象になっているか? ②生産緑地を解除した場合、納税額はいくらか?

【タイプ別】生産緑地の活用方法

2022年以降の生産緑地の活用方法は、一代目の方と二代目以降の方で大きく違います。

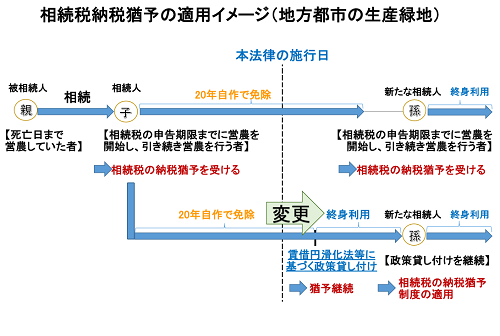

一代目の方は、そもそも相続税の納税猶予がないため、生産緑地を解除しても大きな負担はなく、逆に収入を得るという選択肢があります。 二代目の方は、生産緑地を解除すると猶予されていた高額な相続税が課税されます。そのため、負担を軽減する手段を選ばなければなりません。 ここからは、生産緑地一代目の方、二代目以降の方、それぞれに最適な方法をご紹介します。 ★一代目の方 コチラ ★二代目以降の方 コチラ ぜひ参考にして頂ければと思います。 相続税の納税猶予を受けている二代目以降の方には、以下の3つの方法があります。 このまま一生農業を続けていきたいという人は、再度生産緑地の指定を受けなおすことで相続税の猶予を継続できます。 「2022年問題」を解消するために、2017年に以下のような法改正が行われています。 【生産緑地法の改正~2017年~】 ①特定生産緑地制度の導入・・・生産緑地を10年間延長できる ②指定面積の緩和・・・面積条件を500㎡以上から300㎡以上に緩和する ③建築制限の緩和・・・直売所や農家レストランの設営が可能になる

二代目以降の方に最適な活用方法

相続税の猶予は、農地として利用さえすれば継続されます。

1.もう一度生産緑地の指定を受けて農業を継続する

①特定生産緑地制度の導入

注目すべきは「特定生産緑地」というものが新しくできたことです。

特定生産緑地に指定されると、10年間営農をすることで引き続き税金優遇が受けられます。

これまでは

- もう一度30年間農業をするか?

- 生産緑地を解除するか?

の二択しかありませんでした。

そこで「あと10年なら農業を続けられそうかな・・・」という農家のためにできた、第三の選択肢ということになります。

特定生産緑地に指定されると、10年毎に更新もできます。

②指定面積の緩和

生産緑地となる面積の条件が、300㎡以上と小さくなったことで「道連れ解除」問題の解消につながります。

「道連れ解除」とは、生産緑地を相続した人がその一部を宅地にすると、残りの生産緑地面積が500㎡を下回ってしまい、結局すべての敷地で生産緑地の解除になってしまう現象のことです。

面積が小さくなることで生まれるもう1つのメリットは、生産緑地の数が増えることです。

小規模な農家も生産緑地に指定されて、税金の優遇が受けられるようになります。

③建築制限の緩和

いままで生産緑地は、ビニールハウスなどの農業用施設しか建てられませんでした。

しかし、法改正によって以下のような施設も建築できるようになりました。

- 直売所

- 農家レストラン

- 農産物の加工場

これらの施設があれば生産緑地の収益化が見込めるため、活用方法が増えることになりますよね。

ただしレストランの建物部分は宅地扱いになるため、税金の優遇は受けられません。敷地面積や収益のバランスを見て選択する必要があります。

2.生産緑地を人に貸す

生産緑地は他人に貸すこともできます。

2022年問題を解消するために、2018年に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」(都市農地貸借法)が制定されました。

この法律は「生産緑地を他人に貸すデメリットをなくしたので、どうか売却しない方向でお願いします」という内容です。

具体的には3つのメリットがあります。

【メリット1】納税猶予が継続できる

これまで、生産緑地は他人に貸した時点で相続税の納税猶予が打ち切られ、高額な税金を支払わなければなりませんでした。

そのため、納税猶予を受けていると「貸したくても貸せない」状態でした。

生産緑地を人に貸したときでも相続税の納税猶予を継続できるようになりました。

相続税の猶予を受けている農家にとっては、このメリットが一番大きいといえます。

相続税の猶予を受けている農家にとっては、このメリットが一番大きいといえます。

【メリット2】人に貸してもきちんと返ってくる

これまでは「農地は一度貸したら返ってこない」と言われていました。

なぜかというと、契約が自動更新されてしまう「法定更新制度」という制度が適用されていたからです。

自分の大切な農地が返ってこない不安があれば、わざわざ貸し付けをする人はいませんよね。

新法律では「法定更新制度」をなくし、期限になったら契約更新または打ち切りを選べるようになりました。

つまり、返して欲しいタイミングでちゃんと農地が返ってくるので、安心して農地を貸すことができるようになったんですね。

【メリット3】主たる従事者証明書が発行される

「主たる従事者証明書」とは、生産緑地の買取り申し出をするときに必要な書類です。

これまでは生産緑地を他人に貸すと、主たる従事者は”農地を借りた人”に移っていました。

すると、所有者の「主たる従事者証明書」は発行されず、「相続しても買取り申出ができない!」という問題が起こっていました。

借りた人の農業従事日数の1割以上の仕事をすれば、所有者にも「主たる従事者証明書」が発行されるように変更されました。

貸した人の従事業務とは、農作業のほかに「敷地周辺の見回り」「除草」「水路管理」「周辺住民の対応」などがあります。

市民農園を開設する場合の2つのパターン

市民農園として人に貸すのであれば、以下の2パターンから選べます。

1.所有者自身が開設者になる

農地の所有者自身が開設者になって、利用者に直接貸し付けるパターンですね。

管理する手間はかかりますが、地域の人との交流を深められるメリットがあります。

2.地方公共団体、農業協同組合、NPO法人、企業が開設者になる

所有者が企業などに貸し付けて、その企業が利用者に貸し付けるパターンです。

面倒な管理を、企業に任せられるメリットがあります。

貸し付けの要件

市民農園として貸し付ける場合は、以下の要件があります。 【貸し付け要件】 ・利用者1世帯あたり10a未満

・複数人の利用者を対象に貸し付けること

・利用者に対しての貸付期間が5年を超えないこと

・利用者の行う農作物の栽培が営利目的でないこと

この要件は、開設者が利用者に貸し付けるときのものです。

よって、所有者が企業に貸すのであれば面積や貸付期間についての上限はありません。

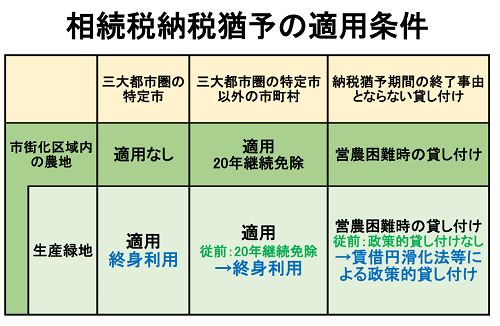

「三大都市圏の特定市以外の生産緑地」は要注意!

生産緑地は、主に都会に集中していますよね。

しかし、三大都市圏の特定市以外(長野市、金沢市、和歌山市、福岡市など)にも生産緑地はあるんです。

これらの地域では、首都圏に比べて生産緑地の規制が緩く「20年間の営農で相続税が免除」となっていました。

しかし、この20年継続免除が「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」によって廃止になりました。

つまり、20年経過する前に他人に貸してしまうと、相続税が免除されずに終身猶予に変わってしまいます!

・貸し付けをせずに「20年継続免除」のままにする ・貸し付けをして「終身猶予」に変更する

結局どういうことかというと

どちらかを選択することになります。

3.売却代金で相続税を支払う

農業の後継者がいない、未来永劫農業を続けていける環境でない場合、早いうちに売却した方がいいケースもあります。

生産緑地を残す4つのリスク

生産緑地を残すと4つのリスクがあります。

- 子どもの負担が増える

- 身体を壊しても農業をやめれば相続税を支払わなければならない

- 貸し付け先が見つからない可能性がある

- 売りたい時に売れない

それぞれ詳しく説明します。

1.子どもの負担が増える

まず、生産緑地を子供に相続させるのは危険です。

なぜなら、将来子どものライフスタイルが変わり、農業をやめてその土地に自分の家を建てようと思ったとき、高額な相続税の支払いが発生するからです。

相続税を支払うために土地を売るとなったら、その土地に自分の家を建てることはできず本末転倒ですよね。

しかし売却しなければ、一生農業に縛られることになります。

どちらにしても、自分の土地に家を建てられず、売却しても高額な税金が課税されるという、何の意味もない「負動産」になってしまう可能性があります。

2.身体を壊しても農業をやめれば相続税を支払わなければならない

生産緑地の指定期間中に、万が一あなたが病気や事故に遭ったとします。

体力的にきつくなり農業をやめたくても、指定された重度障害以外は生産緑地を解除することはできません。

しかたなく無理をして農業を続け、やっと指定が解除されたと思ったら、今度はさかのぼって高額の相続税を支払うことになります。

身体が辛くてまともに働けないのに、高額な納税までしなければならないということです。

さらに、利子税は時間が経つほど上乗せされていくので、生産緑地の解除が遅れるほど支払う税金も増えていきます。

3.貸し付け先が見つからない可能性がある

市民農園を開設する場合の問題点として、すべての農地に貸し付け先が見つかるとはかぎらないことがあげられます。

「みんなで農業を楽しもう!」といった地域であればいいですが、市民農園の需要がない地域もあります。

そのような地域では、自分で農業を続けるか、売却せざるを得なくなります。

4.売りたい時に売れない

一度生産緑地の指定を受けると、10年間または30年間は営農義務に縛られることになります。

もし途中でまとまったお金が必要になっても、生産緑地に指定されている土地を売却することはできません。

また家族の介護や引っ越しのために、農業をやめることすらできません。

いつか売却しようと思っているなら、指定が解除されるタイミングで売却した方が良いかもしれません。

まずは売却価格を査定してみよう

生産緑地を売却するときのポイントは、売却価格が猶予されている相続税を上回れるかどうか?です。

そこで、まずはあなたの所有している生産緑地がいくらで売れるか査定してみてください。

近隣の取引価格は、国土交通省の「土地情報システム」で閲覧することができます。

また、正確な土地の価格を知りたいという方は、無料の一括査定サイトの利用も便利です。

土地の情報を入力すると、生産緑地の売却ができる不動産会社から一括で査定を受け取ることができます。

【関連記事】

▶プロが勧める不動産売却一括査定サイト5選!メリットとデメリットも解説

売却価格が高ければ売却!

査定の結果、土地の価格が相続税より高ければ売却することをおすすめします。

ただし、生産緑地を解除したときの納税期限は指定解除後2ヵ月以内となっています。

また、一括払いになるので注意してください。

解除前に早めに売却先を見つけておくか、業者買取りも含めて検討するのがベストです。

★売却を検討する方はコチラ

★まとめにスキップする

一代目の方に最適な活用方法

まだ相続をしていない生産緑地一代目の方は、生産緑地を解除しても相続税の納税猶予がないため”身軽”な状態です。

そこで、宅地にしてから以下のように活用するのがおすすめです。

- 土地活用で不労収入を得る

- 売却してまとまった資金を得る

都会のド真ん中にある生産緑地は、市場価値が高いため大きな収入を得られる可能性があります。

1.土地活用で不労収入を得る

生産緑地の活用方法としておすすめなのは次の3つです。

- 賃貸住宅

- 老人ホーム

- 駐車場

1つずつ説明します。

賃貸住宅を建てる

アパートやマンションなどの賃貸住宅を建て、毎月の家賃収入を得る方法です。

土地の上に建物が建っていると固定資産税が6分の1になるので、節税対策としても有効です。

また、都心のエリアは家賃を高く設定しやすいというメリットがあります。

デメリットは、初期費用がかかることや、空室のリスクがあることです。

老人ホームを建てる

敷地面積が200~500坪(6~16a)程度ある場合は、老人ホームなどの介護施設を建てられます。

この場合、建築は所有者がおこない、施設側が一括借上げをして運営をするのが一般的です。

老人ホームの賃貸借契約は20年以上が義務なので、長期間安定した収入が得られます。

また、一括借上げなので空室リスクもありません。

自治体によっては補助金もありますので、市役所に相談してみてください。

駐車場にする

「敷地面積が狭い」「初期費用を抑えたい」という場合は、駐車場として活用するのがおすすめです。

都心には、住宅地や店舗が多いので駐車場の需要があり、駐車場代を高く設定しやすいメリットもあります。

月極駐車場にする場合は不動産会社、コインパーキングにしたい場合は専門業者へ相談してください。

【関連記事】

▶土地を活用する方法4選!売る・貸す・運用・共同活用で収益を最大化

2.売却してまとまった資金を得る

生産緑地は、土地の評価額が高いエリアにあるため高値での売却が可能です。

まとまった現金が手に入り、固定資産税の支払いや土地管理も不要になります。

生産緑地売却の流れ

生産緑地の売却は、以下の流れで行います。 ①市区町村に買取申出をする ②市区町村が買取を拒否し、申出から3ヵ月経ってもあっせん先が見つからなければ生産緑地の指定が解除される ③不動産会社の仲介で売却する

生産緑地を売却するには、まずはじめに市区町村に「買取申出」をしなければなりません。

実際は、市町村の財政不足で買取拒否をされ、あっせん先も見つからないのが現状です。

そのため、ほとんどの場合で買取申出から3ヶ月後に生産緑地の指定が解除されることになります。

生産緑地の買い手は業者が有力

生産緑地の売却先の有力候補は、マンション開発をしているデベロッパーや戸建ての建売業者です。

都市部にある広い敷地の生産緑地は、大規模開発をしたいデベロッパーにとっては好条件な土地です。

2022年の生産緑地解除に向けて、生産緑地オーナーを対象としたセミナーを積極的に行っている大手デベロッパーもあります。

売却先は早く見つけることが大切!

忘れてはいけないのが、生産緑地が解除されると解除の翌年から固定資産税が一気に値上がりすることです。

不動産売却には3~6ヵ月ほどかかるので、解除と同時に売却できるよう、早いうちから売却に向けて動くことが大切です。

- どんな業者があるのか?

- いくらで売れるのか?

- どんな売却方法があるのか?

最低でもこの3つは把握しておいてください。

相場や業者を簡単に調べるなら、無料の不動産一括査定サイトがおすすめです。

1分ほどの入力で、複数の不動産会社の査定額を比較することができるので、売却をするなら絶対に利用した方がお得です!

プロが勧める不動産一括査定サイト5選!口コミ・メリットデメリットも解説!

まとめ

いかがでしたか?

生産緑地は税金の優遇を受けているため、農業をやめた途端に高額納税がのしかかってきます。

解除する際のポイントは「所有者が相続税の猶予を受けているかどうか?」です。

相続税の猶予を受けていない一代目の方におすすめの選択肢は次の2つです。

- 土地活用

- 売却

相続税の納税猶予を受けている二代目の方におすすめの選択肢は次の3つです。

- 農業継続

- 他人に貸す

- 売却して相続税を支払う

都市部の広い敷地の相続税は、利子税も含めると数千万円~数億円になっていることもあります。

高額納税に苦しむことのないように、リスクを抑えた活用方法を選んでください!

この記事が、あなたのお役に立てれば幸いです!

相続してからの年数によってはかなり高額になりますので、元本だけでなく利子税も合わせた金額をチェックしてください!